先進事例

水素社会を見据えた分散型電源と統合エネルギーマネジメントによる広域的省CO₂化プロジェクト

~安藤ハザマ 技術研究所への導入事例~

- 茨城県つくば市|

- 株式会社安藤・間

日本ファシリティ・ソリューション株式会社

概 要

安藤ハザマは、2013年4月にそれぞれ100年以上の歴史を持つ間組と安藤建設が合併して誕生した総合建設会社である。2本の柱である土木事業(黒部ダム(富山県)など)と建築事業(東京ビックサイト(東京都)、ペトロナスツインタワー(マレーシア)など)において国内外の設計・施工を行ってきた。建設(土木・建築)事業のさらなる強化はもとより、建設以外の事業(エネルギー事業含む)への取り組みもさらに加速させ、新たな収益基盤の確立を進めている。

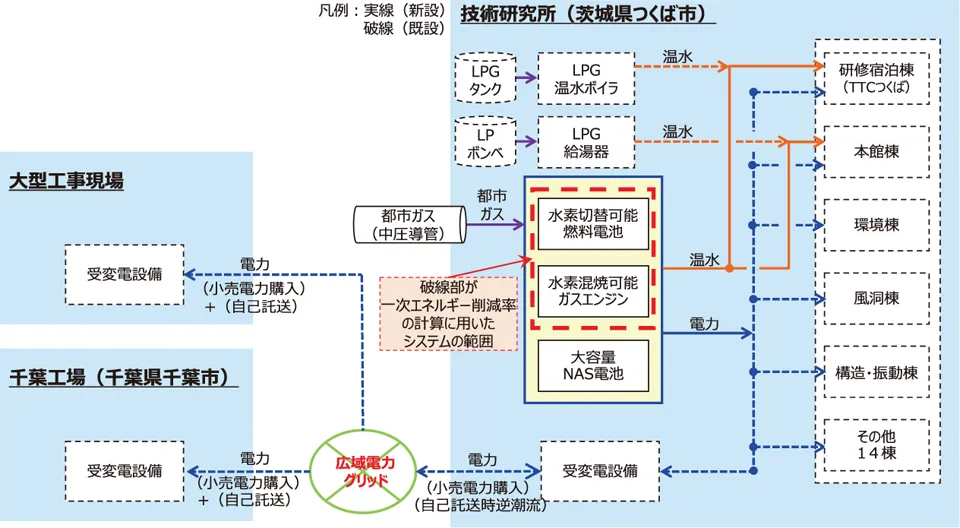

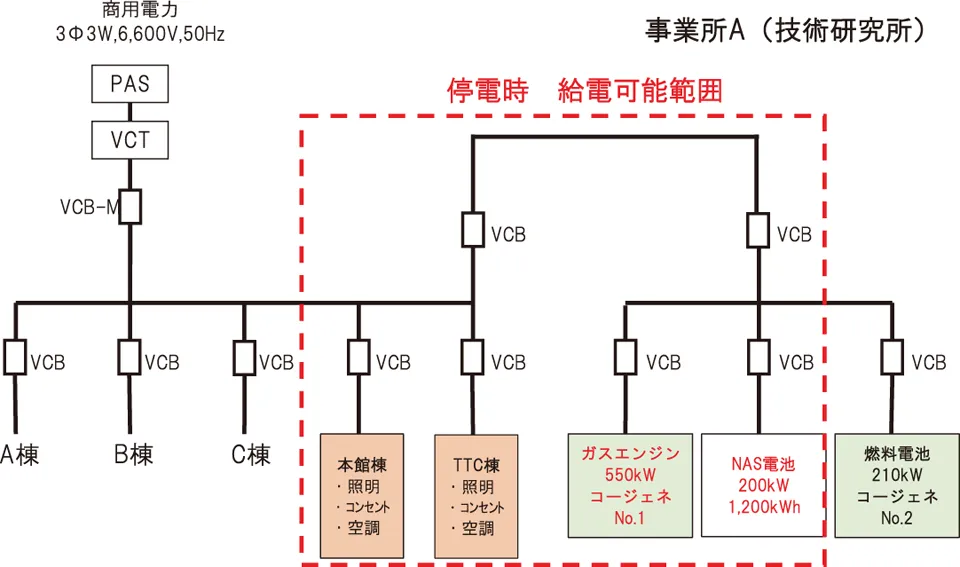

安藤ハザマ技術研究所は、1992年に旧間組の研究所として開設され、現時点で30年を迎える。本施設は、茨城県つくば市に位置し、7万平方メートルを超える広大な敷地に、本館、8つの実験棟、屋外実験場など19棟の建屋によって構成されている。水素利用可能なコージェネ(550kW、210kW)を採用、事業所A(自社技術研究所)に電力・熱融通し、さらに余剰電力分をオフサイトである離れた敷地にある複数事業所(事業所B(自社千葉工場)、事業所C(自社大型工事現場))へ自己託送による電力融通システムを構築した。事業所A、B、C全体のエネルギー使用量を統合・最適化し、広域事業所全体の一次エネルギー8.4%削減を実現。事業所Aを災害復旧対応の拠点としての機能を付加。同敷地にある研修宿泊施設を災害時帰宅困難者の受け入れ可能な施設とした。

| 原動機等の種類 | ガスエンジン、燃料電池 |

|---|---|

| 定格発電出力・台数 | ガスエンジン550kW×1台 燃料電池210kW×1台 |

| 排熱利用用途 | 空調利用(暖房、吸着式冷凍機、デシカント空調機、給湯) |

| 燃料 | 都市ガス |

| 逆潮流の有無 | 有り |

| 運用開始 | 2020年4月 |

| 延床面積 | 22,747m² |

| 一次エネルギー 削減率 ※ |

8.4% |

コージェネが供給できる電力・熱を商用系統から給電・熱源機から熱供給 した場合と比較した時のエネルギー削減率

導入経緯

本プロジェクトにおいて新たな試みを志向する際、国のエネルギー政策など(2015年12月パリ協定、2018年7月第5次エネルギー基本計画、2017年12月水素基本戦略)を参考に検討を行った。

一方、事業所A(技術研究所)、事業所B(千葉工場)、事業所C(大型工事現場)におけるエネルギー需要について分析を行い、電力、熱利用について主体的かつ、実現可能な省CO₂化の方法について検討を行った。

本プロジェクトでは、上記の検討を行った結果、重点的に取り組むべき課題として以下を挙げた。

課題1.水素社会推進に向けた水素「利用」の取組

課題2.大災害など系統電力断絶時におけるレジリエンスなシステムの構築

課題3.再エネ電源普及に伴う旧一般電気事業者における調整力負担の改善

課題4.省エネ施策後のさらなる主体的な省CO₂化システムの構築

特 長

先進的な次世代エネルギープロジェクト

- 水素社会推進に向け、必要な主要技術(製造、貯蔵、輸送、利用)の内、「利用」に着眼。具体例として、水素利用可能なコージェネシステム(水素切替可能燃料電池、水素混焼可能ガスエンジン)を実装。

- 災害発生時に水素混焼可能ガスエンジンによるブラックアウトスタートで安藤ハザマ技術研究所の一部(本館棟および研修宿泊施設棟)へ300kWの電力供給。

- 技術研究所のみのエネルギー供給だけでなく、逆潮流によって離れた敷地にある2カ所の事業所に電力供給を実施。電力逼迫の状況による「焚き増し」要請にも対応。

- 分散型電源が設置してあるサイトから離れた敷地にある複数事業所を含めた全体のエネルギー使用量を統合・最適化するエネルギーマネジメ ントシステムを構築。

電気自己託送と熱の徹底利用

- 発電した電力は事業所A(技術研究所)で自家消費され、余剰分を事業所B(千葉工場)と事業所C(大型工事現場)へ自己託送。

- 託送量は3地点の電力需要予測値と発電能力から自動的に計画立案され、事業所Aの負荷変動に応じ、各発電機(コージェネ)の出力をリアルタイムに調整し30分毎の託送計画値を系統に逆潮流。これにより、各地点の最大需要電力を低減し、小売電気事業者との契約電力を一定値に管理。

- 排熱は技術研究所敷地内の建物に温水として融通し、空調利用(暖房温水、吸着式冷凍機、デシカント空調機)、給湯利用(風呂、厨房用)に利用。

- 本システムが無かった場合のエネルギー使用量よりも10%削減したことを確認。

- 3地点の電力需要の関係から技術研究所の負荷の立上がり後に起動する場合と、立下りより前に停止する託送計画となる場合、NAS電池から放電する制御(受電一定制御)を実施。

調整力の提供

- 一般送配電事業者が調達する電源Ⅰ’や焚き増し協力依頼に積極的に対応し、電力の安定供給に貢献。

- 電源Ⅰ’ではNAS電池から定格200kW、焚き増し協力依頼ではガスエンジン定格550kWを出力し、自己託送計画値を上回る電力を供出。

地域貢献も含めた災害時対応

- 本館棟および研修宿泊棟の全負荷が使用可能。

- コージェネ設置エリアは前面道路より2m程度高い位置にあるため、昨今のゲリラ豪雨でも浸水の可能性少。

- 本館棟の一部空調、厨房(食堂)給湯、研修宿泊棟の浴室へはコージェネの排熱を利用。

- 技術研究所は研究学園駅近傍施設であるため、研修用宿泊施設棟の解放等、帰宅困難者への対応が可能。

- 水素切替燃料電池:水素100%燃料で運転。水素カードル(貯蔵量)280Nm³であるため約5時間運転可能。