ページコンテンツ

未来のカーボンニュートラル社会

コージェネが実現する

未来のカーボンニュートラル社会

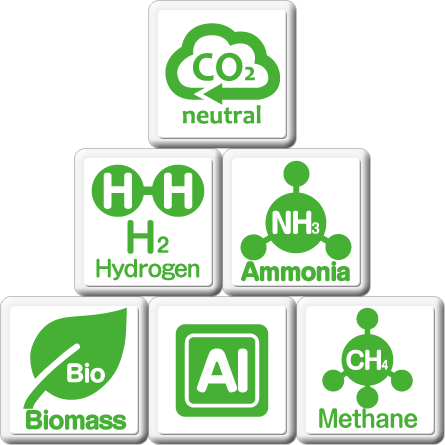

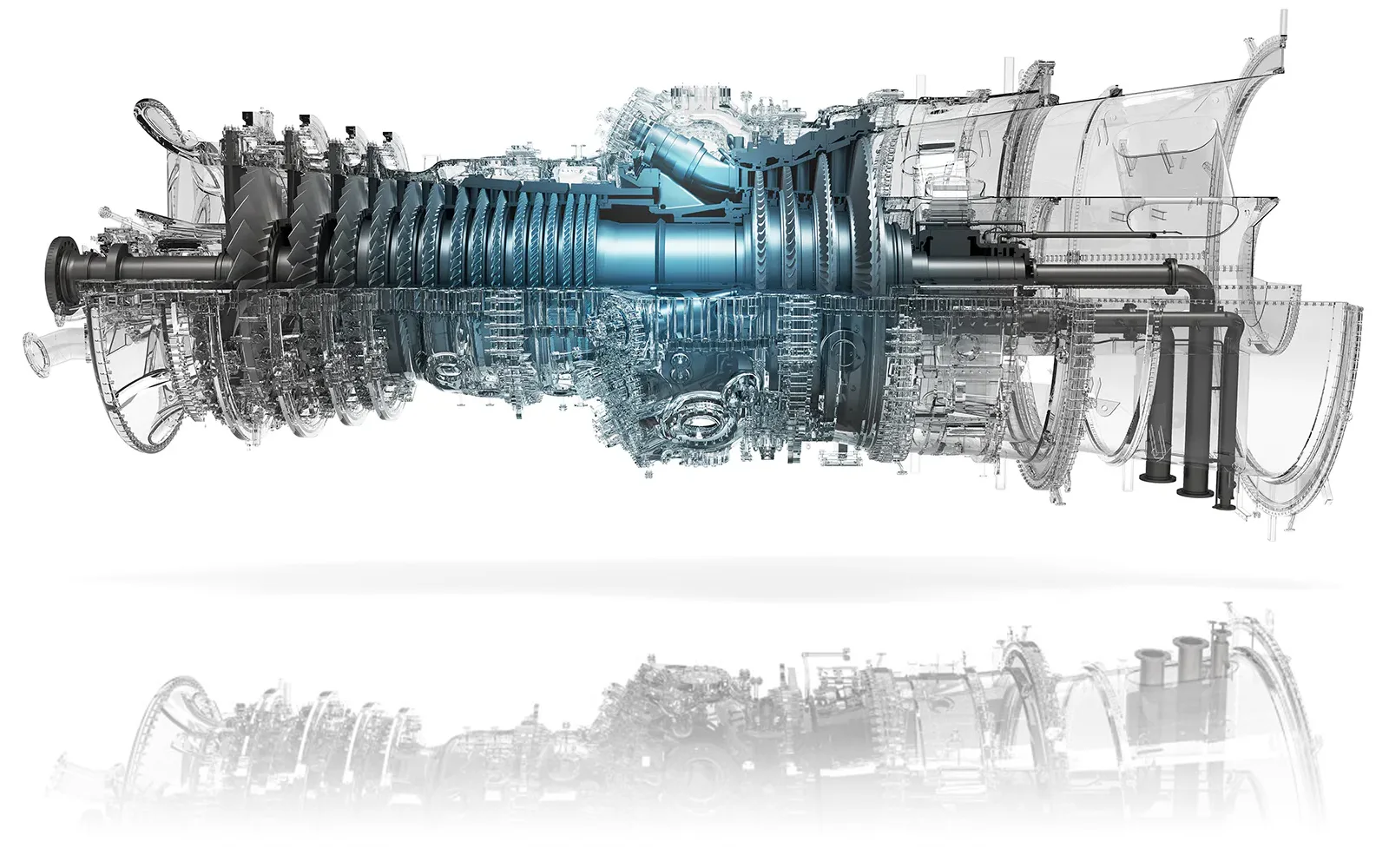

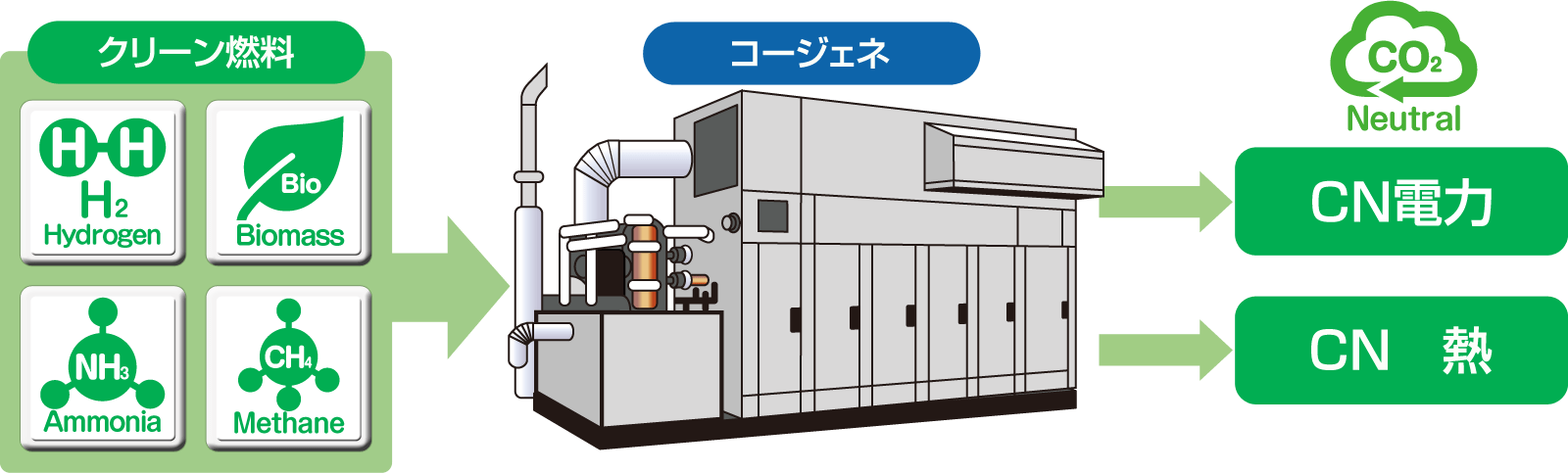

コージェネの脱炭素化

脱炭素燃料

脱炭素燃料

カーボンニュートラルな社会を実現するためには、温室効果ガスの排出削減が不可欠です。

そのために、化石燃料に依存せず、クリーン燃料への転換を進めることが求められています。

クリーン燃料により、コージェネはカーボンニュートラルに貢献

AI

AIが導く

次世代のスマートエネルギーネットワーク

レジリエンス

コージェネによる地域の強靭性向上

トランジション

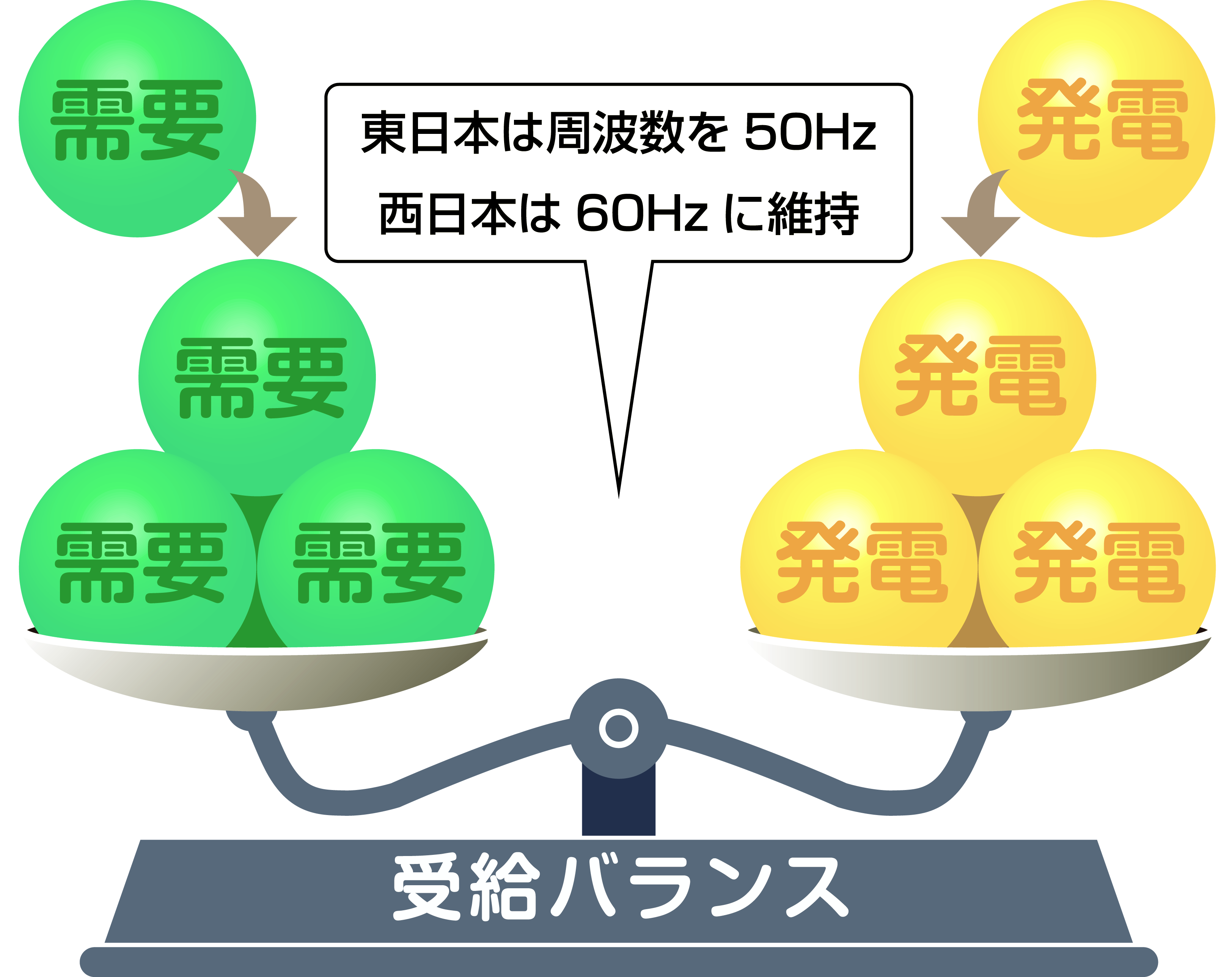

変動性再エネの課題を解決する調整力としてのコージェネ

年表

コージェネの歩みと

カーボンニュートラルに向けて

- 1893年

明治26年 -

世界で初めてのコージェネが誕生

ドイツのボストシュラッセ発電所が、石炭を燃料とする蒸気タービン発電で生じた蒸気を近隣の市庁舎へ暖房用として供給したことが、コージェネの始まりとされる。

- 1909年

明治42年 -

日本初のコージェネ

赤坂離宮(現在の迎賓館赤坂離宮)に、発電と熱供給を一体化したシステムが導入されました。都市ガスを燃料に、小型ガスエンジンの排熱を暖房に利用した、これは日本初のコージェネシステムと言える。

- 1970年代

昭和40〜50年代 -

オイルショックを契機にコージェネが再評価

エネルギー効率の高い技術としてコージェネが世界的に再評価され、普及が飛躍的に進みました。日本でも本格的な導入が始まり、産業用途としてさまざまな分野に広がりを見せた。

- 1981年

昭和56年 -

本格的なガスエンジンによるコージェネプラント導入

東京ガスは旧国立競技場(東京都新宿区)に、本格的なガスエンジンを使用したコージェネシステムを導入した。発電出力128kW、発電効率27%、総合効率79%を達成し、当時としては画期的な高効率を実現。これにより、実用的なコージェネプラントとして日本のエネルギー利用に大きく貢献。

- 1990年代

平成2〜12年代 -

省エネ性が評価され導入が進む

90年代に入ると第1回気候変動枠組条約締約国会議(COP1)の開催や京都議定書の制定など、世界的な環境意識の高まりと共にコージェネの省エネ性が評価され導入が進む。

- 2008年

平成20年 -

リーマンショックと原油高による低迷期

経済の停滞と原油価格の高騰により、コージェネの新規導入が伸び悩む時期を迎える。

- 2009年

平成21年 -

家庭用燃料電池「エネファーム」発売

世界初の商用家庭用燃料電池『エネファーム』が日本で発売され、一般家庭でのコージェネの利用が拡大。

- 2011年

平成23年 -

東日本大震災でレジリエンス意識向上

東日本大震災による大規模停電を受け、分散型エネルギーの重要性が再認識され、コージェネの普及が加速。

- 2015年

平成27年 -

COP21でパリ協定が採択(フランス)

世界各国に温室効果ガス排出削減の目標達成が求められ、世界的に温暖化対策が進む中、コージェネがエネルギー効率の高い技術として注目を集めた。

- 2020年

令和2年 -

カーボンニュートラル宣言

日本政府がカーボンニュートラルを宣言し、2050年までにカーボンニュートラル達成を目指すと発表した。

- 2023年

令和5年 -

GX推進戦略

脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、熱の有効利用に向けてコージェネの導入を促進。

- 2025年

令和7年 -

第7次エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画

エネルギー供給の安定化や脱炭素化の観点から、分散型エネルギーとしてコージェネの更なる活用を推進。

-

GX2040ビジョン

徹底した省エネルギーの推進、産業の電化・燃料転換・非化石転換においてコージェネの重要性が記述。

- 2030年

-

中期目標

日本政府は、2030年までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減する目標を掲げ、さらに50%削減を目指す。

- 2040年

-

長期目標

日本政府は、2040年までに温室効果ガスを2013年度比で73%削減する目標を掲げる。

- 2050年

-

カーボンニュートラル実現目標

カーボンニュートラル社会の実現を目指す目標年。

コージェネの普及状況

日本におけるコージェネの普及状況

民生用・産業用 台数(単年)

[台数]

民生用・産業用 台数(累計)

[台数]

民生用・産業用 導入発電容量(単年)

[MW]

民生用・産業用 導入発電容量(累計)

[MW]